Nature Water | 冰川保护材料面临的挑战

作者:

发布时间:2025-02-18

点击次数:

第一作者:曹宁宁,迟皓文

合作作者:庞洪喜,柯长青,张效伟,陈骏

通讯作者:朱斌,朱嘉

通讯单位:威廉williamhill登录入口

文章链接:https://www.nature.com/articles/s44221-025-00387-x

导读

随着全球气候变暖,冰川(特别是小型冰川),对气候变化的敏感性显著增加,并正在快速融化退缩,因此针对冰川的保护迫在眉睫。为了实现冰川的有效保护,迫切需要对冰川保护用材料的关键标准和基本特性进行整体性分析,同时呼吁跨学科合作,以有效地解决冰川消融这一重要难题。2025年2月17日,威廉williamhill登录入口朱嘉教授、朱斌副教授在Nature Water在线发表题为“Challenges to materials for local glacier conservation”的评述文章,深入分析了冰川保护用材料所面临的挑战和所需具备的基本特性,同时也评估了将辐射制冷技术应用于冰川保护的可能性,为冰川保护用材料的发展开辟了全新道路。该工作得到威廉williamhill登录入口庞洪喜教授、柯长青教授、张效伟教授和陈骏院士的大力支持,并依托威廉williamhill登录入口“固体微结构物理国家重点实验室”和“关键地球物质循环前沿科学中心”支撑完成。

研究背景

冰川覆盖了地球陆地总面积的~11%,是重要的淡水储存和分配系统,对维持全球水循环和生态平衡起着至关重要的作用。然而,在严重的气候变化和不受控制的人为温室气体排放的驱动下,在过去的20年中,全球冰川正以惊人速度快速消融。为了延缓冰川融化,保护冰川环境/经济生态,联合国将2025年定为“国际冰川保护年”,呼吁全球立即关注并采取行动,以解决这一具有挑战性但又至关重要的难题。

核心内容

为了建立一种可行的冰川保护方法,有必要从材料设计的角度深入了解相关的关键标准与要求。

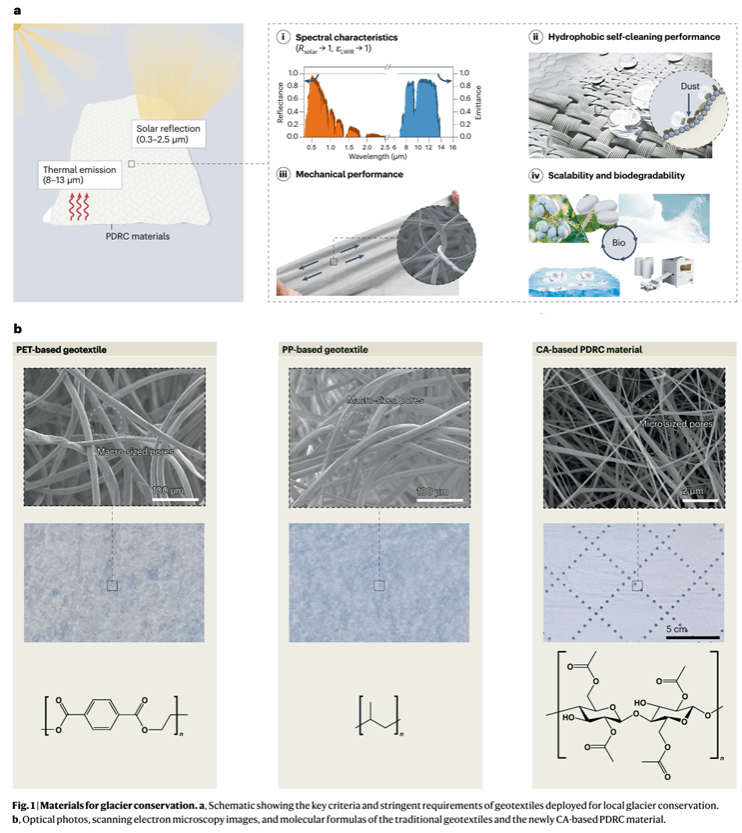

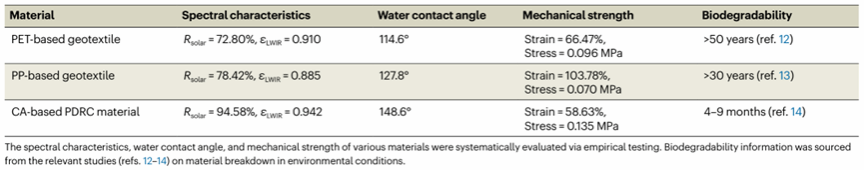

1. 冰川保护材料需要具备优异的光谱特性

材料的光谱特性在冰川保护中起着至关重要的作用。理想的冰川保护材料应具备高太阳能反射率(RSolar),能将太阳辐射尽可能多地反射回去,减少冰川对热量的吸收;同时,还需具有强长波红外发射率( εLWIR ),便于将冰川自身的热量散发出去。然而,传统材料在这两方面存在明显局限。类似常用的聚酯(PET)和聚丙烯(PP)材质的土工布,其太阳能反射率通常难以超过80%,且在长波红外波段的发射率也不够理想。PET虽有一定的酯基振动吸收峰,但仍无法充分满足高效散热需求;PP的特征吸收带更使其发射率低于PET。这些不足导致传统材料在阻挡太阳辐射和促进热量散发方面效果欠佳,难以有效减缓冰川的融化速度。新开发的基于醋酸纤维素(CA)的被动日间辐射冷却(PDRC)材料可通过工业静电纺丝技术制备,通过精确调控材料的微纳结构特性,能够提供高的RSolar。而且,CA的分子结构在769~1250 cm-1范围内(大气透明窗口波段)具有丰富且强烈的吸收峰,有助于实现高的 εLWIR 。这种在短波和长波范围内的双重提升,使得CA基辐射制冷材料成为冰川保护的重要候选材料。

2. 冰川保护材料需要具备优异的抗污特性

污染物对冰川保护材料的影响不容小觑。在冰川地区,空气中的灰尘、杂质等污染物会逐渐沉降在保护材料表面。例如,灰色、黑色的矿物粉尘,会在降雨、降雪等过程中附着在土工布表面。上述积尘会增强其在0.3~2.5 μm范围内的太阳辐射吸收,随着覆盖程度加剧,吸收率将从9.5%提升至64%,进而显著降低材料的太阳光反射率,这种降低会破坏土工织物的长期使用稳定性,削弱其保护功效,最终导致冰川加速融化。因此,为抵消积尘的负面影响,冰川保护用材料需具备优异的抗污和自清洁能力,以确保对冰川的持效保护。超疏水性能要求材料表面对水滴具有较高的表观接触角(~150°),经过微观结构设计与调控的CA基PDRC材料可以很好地满足这一要求,其水接触角可高达148.6°,接近超疏水状态,显著优于PET(114.6°)、PP(127.8°)等传统土工布类材料。

图1 冰川保护材料的特性要求

表1 传统土工布和新型CA基PDRC材料的光谱特性、水接触角、力学强度和生物降解性对比情况

3. 冰川保护材料需要具备优异的机械稳定性

冰川所处的环境极为恶劣,保护材料面临着诸多机械损伤风险。尖锐的物体,如冰川融化形成的冰锥、掉落的树枝以及动物骨骼等,都可能对材料造成穿刺或撕裂。即便是轻微的破损,也会破坏材料的完整性,使其防护性能大打折扣。在强风天气下,材料还可能被吹起、拉扯,导致连接部位松动、破裂。据统计,在一些高海拔冰川地区,因机械损伤导致保护材料失效的比例高达30%以上,严重影响了冰川保护的效果。因此,在冰川保护相关应用中,所选择的材料不仅需要在光谱特性和超疏水性能方面表现出色,而且还需能抵御机械冲击。以CA基PDRC材料为例,可在其设计中引入抗穿刺层,提高其长期有效性和耐用性,从而确保即使在恶劣且布满碎片的服役环境中,也能长期发挥保护作用。

4. 冰川保护材料需要具备可大规模制备和生物可降解性能

以意大利普雷塞纳冰川为例,其每年需铺设超10万平方米的土工布,这对生产能力是巨大考验。此外,传统合成材料如PET、PP等,其生产过程能耗高、污染大,且难以自然降解,大规模使用后,会在冰川表面留下大量微塑料垃圾,对环境造成长期污染,严重威胁冰川生态系统。因此,具有成本效益且可生物降解的材料,如棉花或纤维素,是很有前景的替代选择。CA基PDRC材料,其原料为天然植物,具有优异的可生物降解性能,且可通过卷对卷工业静电纺丝工艺实现规模化生产,这既带来了环境效益,又提高了生产效率。尽管目前CA基PDRC材料成本(每平方米5~15美元)略高于商用复合土工织物,但预计未来通过使用更经济的替代原料(如农林废弃物)和优化生产工艺,成本将有效降低。

结论与展望

除了材料的内在要求,其他一些考量因素也至关重要。例如冰川恶劣的环境条件以及人员安全等问题限制了传统土工布覆盖技术的发展,为扩大冰川保护工作的规模,优化人工铺设土工织物的方式势在必行。因此,人们开发出了多种替代性的人工解决方案,包括天基太阳辐射能量管理、人工增雨、造雪、抽水、对流层铁盐气溶胶注入以及粉末散布等,然而现有方案存在着技术难度大、风险高等问题,严重制约了冰川保护技术的发展。如果可以研发具有强冰雪附着力、整体性能提升的环保型、可生物降解且经过表面功能化处理的CA基PDRC粉末,然后将其喷洒在冰川表面,这或许能为实现当地(局域)冰川保护提供一种经济高效、低碳且速效的解决方案,这种创新方法极有可能将这些“绿色”材料的适用范围扩展到更多的冰川。

被动日间辐射制冷材料覆盖冰川表面,能立竿见影的延缓冰川消融,实现对冰川的保护。这些材料的持续开发与完善,有助于推动更广泛的气候变化观测与应对工作。

文献:Cao, N., Chi, H., Zhu, B. et al. Challenges to materials for local glacier conservation. Nat Water (2025).

DOI: https://doi.org/10.1038/s44221-025-00387-x

地址:江苏省苏州市太湖大道1520号

电话:0512-68768002

邮编:215163

COPYRIGHT © 威廉希尔williamhill(中文)官方网站-在线登录入口 ALL RIGHTS RESERVED